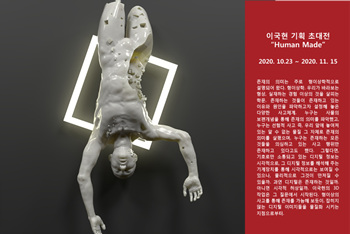

전 시 명: 이국현 기획초대전 "Human

Made"

전시기간: 2020년 10월 23일 ~ 11월 15일

전시 오프닝: 2020년 10월 23일 (금요일) 오후 6시

장소: 쌀롱 아터테인 (서대문구 연희동 708-2)

전시기획: 황희승 큐레이터 02-6160-8445

물질화된 디지털의 메신저

흔히, 존재에 대한 이야기를 할 때, 가장 먼저 쉽게 떠오르는 것이 ‘있다’ 혹은 ‘없다’일

것이다. 이런 단순한 의미를 철학적으로 설명한다는 것 자체가 무의미할 정도로, 누구나 쉽게 있는 것과 없는 것을 구별할 수

있을 것이다. 즉, 눈에 보이면서 만져지는 것은 있는 것이고, 보이지 않고 만질 수도 없으면 없는 것이다. 그렇게 존재의

의미는 명확하게 설명될 수 있는 듯 하다. 그러나 존재의 본래적인 의미를 설명하고자 할 때는, 말한 것처럼 그리 쉬운 문제는

아니다. 존재 그리고 존재자. 큰 의미에서 존재는 우리가 살고 있는 세계 전체를 말한다면, 존재자는 그 세계의 의미를 파악하고

존재하고 있는 것의 주체가 될 수 있는 말하자면, 존재의 중심역할을 하는 존재. 인간을 의미하게 된다. 쉬운 말을 괜스레

어렵게 빙빙 돌려 말하는 것 같지만, 이 존재의 문제는 그 옛날부터 생각해 온 중요한 철학적 과제이기도 했다. 따라서 시적인

표현처럼 비틀고 과장된 표현까지도 존재의 문제를 설명하는데 필요했던 것 같다.

한번 더 어렵게 말하자면, 존재의 의미는 주로 형이상학적으로 설명되어 왔다. 형이상학. 우리가 바라보는 형상, 실재하는 경험

이상의 것을 살피는 학문. 존재하는 것들이 존재하고 있는 이유와 원인을 파악하고자 설정해 놓은 다양한 사고체계. 누구는 사물의

보편개념을 통해 존재의 의미를 파악했고, 누구는 선험적 사고 즉, 우리 앞에 놓여져 있는 알 수 없는 물질 그 자체로 존재의

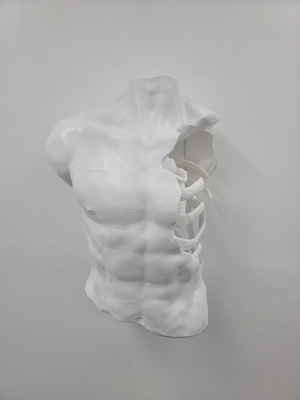

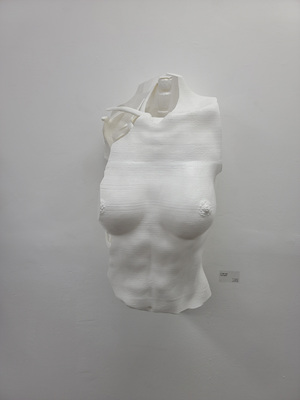

의미를 살폈으며, 누구는 존재하는 모든 것들을 의심하고 있는 사고 행위만 존재하고 있다고도 했다. 그렇다면, 기호로만 소통되고

있는 디지털 정보는 시각적으로, 그 디지털 정보를 해석해 주는 기계장치를 통해 시각적으로는 보여질 수 있으나, 물리적으로

그것이 만져질 수 있을까. 과연 디지털은 존재하는 것일까. 아니면 시각적 허상일까. 이국현의 3D 작업은 그 질문에서 시작된다.

형이상의 사고를 통해 존재를 가늠해 보듯이. 잡히지 않는 디지털 이미지들을 물질화 시키는 지점으로부터.

나. 개인의 의지와는 전혀 상관없이 조직화된 세상. 그 세상을 이해하기에는 언제나 버거웠고, 속하기에는 너무나 뒤틀려 있었다.

과연 이 이해할 수 없이, 막연히 거대할 것 같은 조직에서 나의 역할은 무엇이었을까. 과연 그 조직이 형성되는 과정에 내가

생각했던 것들이 조금이라도 반영되었던 것이 있었을까. 작가는, 그 질문의 답을 경계에서 찾았다. 평면과 입체 사이, 조직과

개인 사이, 기술과 감성 사이, 물질과 정신 사이 그리고 나와 너 사이의 경계에서. 그 경계에서 가장 중립적인 순간이 곧

비판과 반성이 일어날 수 있다는 전제하에 그의 작업은 지극히 인간적인 감성으로 시작하여 철저하게 기계적인 방식으로 물질화

되었다.

현대 회화는, 무엇을 그릴 것인가라는 방법의 문제 보다는 무엇으로부터 시작하는가에 대한 존재론적인 문제에 더 민감하다. 내가

바라 본 것들이 너무나 일상적이라고 해도, 동시대를 바라보는 나는 명백히 너와 다르다. 결국 내가 바라보는 세계가, 그 시점이

곧 회화적 메시지가 될 수 있다는 것이다. 다시 말해, 현대 회화는 거대 담론을 통한 시대적 이슈를 문제화하거나 그에 대한

답을 위해 회화적 조형 언어를 만드는 것이 오히려 나의 감성과 동시대를 바라보는 솔직한 생각들에 방해가 될 수 있다는 것이다.

나의 의지와는 상관없이 조직화된 사회를 이국현은 치밀한 계산을 통해 3D로 프린트해서 조립한 놀이 동산으로 비유했다. 어쩌면

사소한 일상과 위트가 동시대를 읽는데 있어 더 직접적인 도움이 될 수 있을 것 같다.

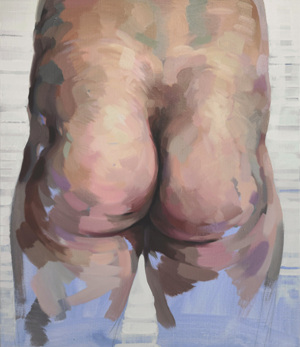

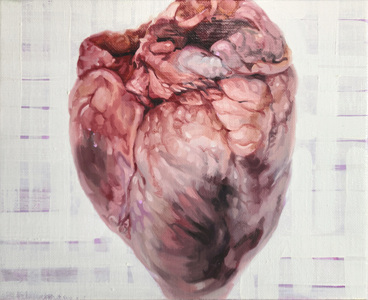

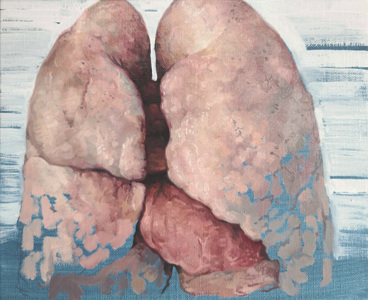

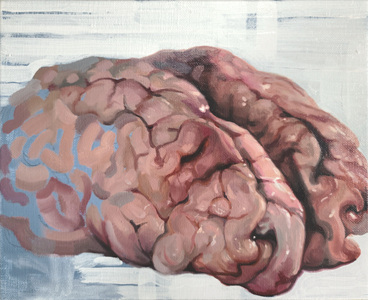

또한, 작가는 디지털적인 상상력을 물질화 시키면서 사회적 부조리에 대한 이야기를 직접적이면서 비유적으로 표현했지만 그의 페인팅은

자신 즉, 그의 신체로부터 시작했다. 무엇을 그릴 것인가라고 하는 질문보다는, 무엇으로부터 시작할 것인가라는 질문에 더 가까운

시작점이다. 내가 바라보는 모든 대상들을 느끼고, 온전히 나의 감성으로 받아들일 수 있는 바탕으로서의 신체. 그리고 그 신체를

이루고 있는 기관들. 작가 자신의 신체이면서 동시대를 사는 모든 존재의 중심을 대표한다. 이는 그의 회화의 시작이면서 동시에

일상을 바라보는 감각의 기반이다. 이렇게 나의 신체를 기반으로 바라 본 모든 동시대의 것들이 곧 작가의 메시지가 될 수 있다는

것. 정신적 정보를 물질화할 수 있는 순간이기도 하고. (글. 임대식)

|